27.6.06

26.6.06

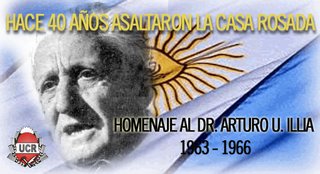

Con el golpe a Illia nació un nuevo tipo de dictadura

Politólogo, Investigador CONICET y Director Maestría en Partidos Políticos (Universidad de Córdoba)

¿Cuáles fueron las causas del golpe militar del 28 de junio de 1966 que derrocó a Arturo Illia? No fue el correlato de crisis económica alguna; el producto bruto interno crecía a un ritmo cercano al 8% anual. El propio Mariano Grondona lo reconocía el 2 de agosto en su revista Comentarios, al señalar que se trataba de una "Revolución espiritual" en medio de grandes cosechas y una relativa bonanza económica. Lejos de la mediocridad, "el más occidental y menos subdesarrollado de los países del continente" tendría una misión: conducir a América latina "fuera" del mundo subdesarrollado e incorporarla de pleno derecho al mundo occidental.

Desde esta mirada, se hacía imperativo un "cambio de estructuras" cuya clave era el "pase a retiro" de la antigua clase política. En reemplazo de esa perimida dirigencia política, irrumpiría una nueva elite compuesta por técnicos, militares y hombres de empresa. Este punto de vista era compartido por el comandante del primer cuerpo de Ejército, general Julio Alzogaray, quien —de acuerdo a un documento de la CIA fechado el 1º de junio— habría informado a la inteligencia norteamericana que el inminente nuevo gobierno se proponía disolver todos los partidos políticos y establecer regulaciones específicas para la formación de otros nuevos. Alzogaray les comunicó, además, que los objetivos eran neutralizar las actividades comunistas, hacer de la Argentina un aliado activo de los países occidentales, recuperar la confianza de los inversores extranjeros y fortalecer las relaciones con los EE.UU.

Por cierto, existía una amplia brecha entre lo que el general Alzogaray decía en privado a los funcionarios norteamericanos y lo que decía en público. Poco tiempo antes, había sostenido en Santa Rosa de La Pampa que los golpes militares eran "cosa del pasado", una "etapa cerrada" de la historia argentina. En la madrugada del golpe se ocupó personalmente de desalojar a Arturo Illia de su despacho en la Casa Rosada.

Los propósitos desestabilizadores contaron con el beneplácito de la XXII Asamblea de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres), entidad que agrupaba a los grandes empresarios nacio nales y extranjeros. En la primera semana de junio expresó en una declaración que el gobierno favorecía la actividad disolvente de grupos minoritarios que incitaban a la ocupación de fábricas y universidades; abriendo las puertas a un proceso que favorecía "la propagación de ideas extremistas que propugnan, directa o indirectamente, la implantación del colectivismo". Poco tiempo después, la Sociedad Rural se referirá al Onganiato en una terminología que no dejaba lugar a dudas: "nuestro gobierno".

Sin embargo, el golpe militar contó con una red de complicidades en la sociedad civil que excedía con holgura los límites de los grandes grupos de poder económico. Un informe de la CIA fechado el 3 de junio informó que el sindicalismo vandorista había establecido contactos con los militares y resuelto no oponerse al golpe. No era de extrañar.

En el terreno sindical, Illia intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales. Esta iniciativa enfureció a la burocracia sindical peronista. Pero su práctica desestabilizadora hundía sus raíces en los propios inicios de la gestión presidencial.

Los dirigentes sindicales nunca dejaron de concebir las elecciones de julio de 1963 en términos de "farsa electoral". El cuestionamiento a la legitimidad de origen del gobierno nacional se realizaba en clave antiliberal: el radicalismo expresaba un orden liberal y partidocrático destinado a ser reemplazado por otro capaz de expresar a los verdaderos actores de la comunidad nacional, como los sindicatos, el Ejército y la Iglesia.

Vandor, elogiado sospechosamente por la revista Confirmado, no se sonrojaba al señalar que las Fuerzas Armadas sentían las inquietudes del pueblo y de la CGT. Con mayor precisión, Juan José Taccone, máximo dirigente de Luz y Fuerza en Capital Federal, sintetizaba: "La clase obrera debe integrarse al resto de los sectores nacionales, de los que no excluimos, por supuesto, a la Iglesia o al Ejército. No debemos perder contacto con empresarios industriales (...) estamos en la búsqueda de una síntesis nacional". El lugar de privilegio que los sectores corporativos —"factores de poder", en el lenguaje de la época— debían tener en la toma de decisiones formaba parte de un imaginario que renegaba de los partidos y el Parlamento.

El impacto de las tendencias desestabilizadoras fue potenciado por el comportamiento de los propios partidos políticos, y en especial, de la oposición parlamentaria. Los bloques legislativos vetaron el tratamiento del presupuesto nacional para el año 1966. Ante la negativa, en abril de ese año el presidente Illia envío un mensaje al Parlamento, en el que reiteraba la necesidad de su urgente tratamiento, al tiempo que el propio ministro de Defensa, Leopoldo Suárez, acusaba al Congreso de presionar al país. Como respuesta, siete bloques —PJ, UCRI, MID, PDP, PDC, PSA y Alianza Misionera— elaboraron un despacho conjunto que ratificaba la negativa y postulaba la prórroga del presupuesto del año anterior, como norma de emergencia. Al veto del proyecto de presupuesto 1966 (cuando se dio el golpe de Onganía aún no había sido aprobado) se añadió el rechazo al proyecto de reformas impositivas con las que el gobierno pretendía hacer frente a las demandas del sector educativo.

En los hechos, los partidos operaban en contra del sistema de partidos y desprestigiaban con su accionar la institución parlamentaria. Su dudosa responsabilidad cívica alimentó la convicción militar de ser protagonistas de una época cuyos dos rasgos más sobresalientes eran la decadencia nacional y la guerra interna. Al calor de esas creencias, el gobierno de Onganía reemplazó el antiperonismo por el antipartidismo generalizado e inició la era de las dictaduras soberanas y fundacionales, es decir, de un tipo de régimen militar que lejos de limitarse a reemplazar las instituciones de un modo provisorio (como fueron los anteriores golpes militares), se proponía la fundación de un nuevo ciclo histórico.

César Tcach es autor del libro "Arturo Illia, un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966". (Edhasa, 2006). Nota publicada en CLARÍN, 26 de Junio de 2006.

25.6.06

A 40 años de aquel crimen contra la República

Hace 40 años el Presidente de

Arturo Illia fue un presidente que moldeó su plataforma de gobierno sobre la honestidad, la libertad y el progreso. Un verdadero ejemplo de democracia liberal, de hecho así lo llamaron quienes lo derrocaron.

Todos los actores de aquel vandálico acto se arrepintieron de haber frustrado la posibilidad de que Argentina retome la senda yrigoyeneana y el ideario liberal de 1853. Las semejanzas con otro evento histórico de reciente data son más que sugestivas. Del Golpe de Estado de 2001 muchos con el tiempo dirán lo mismo.

Había sido presidente de la Nación entre octubre de 1963 y junio de 1966, cuando lo derrocó un golpe militar ante la indiferencia, si no el aplauso, de gran parte de una sociedad que volvía a poner sus esperanzas en las espadas.

En pocos meses el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía había entrado a palo y machete en las universidades, rebajado los salarios y devaluado el peso. Se terminaba un país en el que había crecido el producto bruto interno, había mermado la deuda externa y que dedicaba a la educación el porcentaje de su presupuesto más alto de la historia.

Illia no fue, ni por lejos, el político débil, ingenuo, indeciso que sus enemigos, y algunos de sus amigos, pero en especial la propaganda golpista de entonces hizo creer a gran parte de la sociedad. Es cierto que llegó al poder limitado por la proscripción del peronismo y con poco más del veinte por ciento de los votos. Pero las reglas para las elecciones de 1963 no fueron dictadas por Illia y sí fueron seguidas por todos quienes aspiraron a la presidencia, entre ellos hombres con concepciones políticas tan diferentes como el general Pedro Eugenio Aramburu y Oscar Alende.

No fue su supuesta debilidad lo que derrocó a Illia, sino algunas de sus decisiones de gobierno, como la de anular los contratos petroleros que favorecían a empresas norteamericanas, y sancionar una ley de medicamentos que afectaba los intereses de los poderosos laboratorios extranjeros. El proyecto de país de Illia no coincidía con el proyecto que el liberalismo pergeñaba en los cabildeos militares de los que participaba Alvaro Alsogaray, que llegó a proponer a su hermano, el general Julio Alsogaray, para suceder al presidente a derrocar, según el relato del historiador Gregorio Selser en un libro inolvidable, y casi inhallable, "El onganiato".

La historia rescata su austeridad, su honestidad, el haber vivido y muerto en la pobreza. Sin embargo, es la obstinada convicción democrática de Illia el rasgo que mejor lo retrata hoy, cuando su partido atraviesa la mayor crisis de su historia.

Es también la cualidad que se rescató hace veinte años, en los encendidos y tardíos discursos de homenaje con que se honró a un hombre que defendió siempre la democracia, aunque la democracia hubiese sido incapaz de defenderlo. "Alberto Amato.

Illia , Por Daniel Salzano.

(Publicado en "La Voz del Interior", Córdoba, 25 de enero de 2003.)

De los 63 años que tenía cuando asumió la presidencia, Illia Arturo Umberto había pasado la mitad en Cruz del Eje, donde llegó designado como médico del ferrocarril por Hipólito Yrigoyen.

Se levantaba con el pito de las seis y a las diez había que cebarle un par de mates. Esas cosas en el pueblo se sabían. Lo mismo que el contenido de su guardarropa: una corbata roja con leoncitos y un traje azul marino donde cargaba muestras gratis, apretadas como puños en todos los bolsillos.

A veces le pagaban con gallinas y a veces pagaba él la nafta que consumía la ambulancia. De noche, cuando el cucharón de la luna se derramaba sobre el pueblo, jugaba unas manos al chinchón, se daba una vuelta por el comité y, antes de dormir, leía a Krause. O a Weber. O el Patoruzú.

Cada vez que debía ausentarse para cumplir con sus obligaciones políticas, en Cruz del Eje le organizaban una cena de despedida cuyo menú incluía mayonesa de ave, paella a la valenciana, flan con crema, vino de la casa y agua mineral San Remo.

En 1963 se despidió desde la cabecera con una reverencia y acompañado por dos mariposas que volaban en círculos alrededor de su cabeza, viajó a Buenos Aires para ocupar la Casa Rosada.

Tres años más tarde lo derrocó un batallón de tanques porteños al mando de un general vestido como Patton. Illia lo enfrentó con el traje azul y un ejemplar de la Constitución en la mano. Ríndase, general.

Al cumplirse diez años de su muerte voy a rendirle un homenaje, doctor. Estos son los hombres que lo sucedieron en el cargo desde su destitución: Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, Luder, Videla, Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Camaño, Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde.

Ríndanse.

El Golpe a Illia recordado por Marini

Me parece un lapso suficientemente prolongado, que habrá de permitirme estar en condiciones de emitir un juicio objetivo, sin ningún resentimiento ni reacción partidaria o personal acerca del significado del golpe de los militares de aquella época, liderados por el General Onganía. De todos los asaltos al poder llamados golpes, pronunciamientos o revoluciones que, a partir del 6 de septiembre de 1930, quebraron la normalidad constitucional de la República, éste fue el más absurdo e inexplicable, para no decir injusto. Destituyeron a un presidente intachable, ejemplo de honradez, y de positiva eficiencia, puesto que, en su gobierno, se había elevado el producto bruto interno en más del 25 %, reducido la deuda externa (alrededor de 1800 millones de dólares de un total de 7500 millones), detenido la inflación, que en los seis meses de 1966 alcanzaba solo al 5,4 %, respetando los derechos individuales, la libertad de expresión y afirmado el federalismo, como lo pueden atestiguar los gobernadores de la oposición de aquella época: Deolindo Bittel de El Chaco, Leopoldo Bravo de San Juan, Felipe Sapag de Neuquen, Gabrielli de Mendoza, Durán de Salta y Díaz Colodrelo de Corrientes.

Los golpistas, algunos arrepentidos después, designaron para reemplazarlo a Juan Carlos Onganía, un general reaccionario, admirador del caudillo español Franco, que tenía una idea peyorativa de la política. No estaba en su conocimiento que la mediación entre la sociedad y el gobierno corresponde a los partidos políticos. Por ese motivo suprimió a los partidos políticos y se apoderó de sus bienes. Reemplazó a la Constitución Nacional por el estatuto de la Revolución Argentina, a la soberanía del pueblo por al soberanía de las Fuerzas Armadas, creando, en definitiva, un poder personal absoluto e ilimitado.

¿Cómo pudo ocurrir todo esto tan insólito?:

1.- El Plan de Lucha contra el gobierno radical.

Trataré de explicarlo. Pocos días antes de asumir al gobierno en octubre de 1963, fui saludado a la salida del Comité de la Provincia de la UCR por un ex diputado peronista, quien me felicitó por haber alcanzado la gobernación de la provincia de Bs. As., agregandoa continuación que debía darme una mala noticia: Perón había resuelto un plan de lucha contra el gobierno del Dr. Illia, y el sindicalismo de Vandor y Alonso tenía la instrucciones del conductor máximo para pedir mejoras salariales, tomar las fábricas y lugares de trabajo, y lo mismo en la Administración nacional y de las provincias. Vale decir que a Perón le interesaba alterar el orden. Comprometer la paz social en la República, para que no se consolidara el gobierno del radicalismo en perjuicio de sus propósitos de retomar el Gobierno de la Nación.

Abreviando: el Secretario General de la CGT, Alonso, me pidió una audiencia al mes de asumir el gobierno y me pidió un sueldo mínimo de $12.000 para los empleados administrativos de Bs. As., que estaban en $ 5.000, me parece recordar. Desde luego que era imposible satisfacer semejante pretensión con los recursos del presupuesto. Como yo estaba advertido del plan de lucha, no me costó trabajo deducir que habían empezado las acciones de ese plan. El gobierno bonaerense procedió conforme a derecho, dando intervención ala Justicia en cada caso de violación de la leyes que protegen la seguridad jurídica y la paz social. La policía, cuya jefatura ejercía mi inolvidable y entrañable amigo Juan José López Aguirre, procedió en los casos en que era solicitado el auxilio de la fuerza pública, con gran corrección y evitó entrar en el desorden y la represión.

2.- La dimisión de Onganía impulsa la actividad de los golpistas.

La renuncia del General Avalos a la Secretaria de Guerra, dio origen al problema de su reemplazo. El presidente Illia consideraba que la secretaría de Guerra tenía una función administrativa, que de ningún modo podía chocar ni interferir con la exclusivamente militar del Comandante en Jefe del Ejército. Con este criterio personal, su candidato era el general de Brigada Castro Sánchez. Era necesario conocer la opinión del comandante en jefe. A tal fin el Ministro de Defensa Leopoldo Suarez citó a Onganía, quien tenía su candidato propio. Illia nombra a Castro Sánchez y Onganía presenta su dimisión. Desde esa fecha se aceleraron los intentos golpistas de Pistarini, Alzogaray, Villegas, Fonseca, etc, que culmina con el torpe golpe del 28 de junio de 1966.

3.- La verdadera causa del golpe.

El golpe de 1966 no se produjo por errores ni por tardanzas del gobierno de Illia (criticado por los medios implicados con los golpistas, que inventaron la tortuga, etc.) sino porque el Presidente se negó a dar soluciones políticas que evitasen el triunfo del peronismo en las elecciones de 1967.

Afirmo que esa es la verdad. Como gobernador de la prov. de Bs. As. era interrogado mucha veces por militares de la más alta graduación sobre qué haríamos con el peronismo y siempre contesté que el camino del sufragio estaba abierto para todos los ciudadanos. En nuestra plataforma de gobierno, entre los famosos 7 puntos, estaba la integración del cuerpo electoral de la República. Como radicales no podíamos consentir la proscripción de un importante sector cívico.

4.- El pacto sindical militar:

Era notoria la buena relación entre los dirigentes sindicales y los militares golpistas de Onganía.

Cuando los militares asumieron de facto el gobierno, los descamisados de Perón se pusieron saco y corbata, fueron a la Casa Rosada y ocuparon un palco en el Teatro Colón el 9 de julio de 1966, diez días después del asalto nocturno perpetrado para arrebatarle su cargo al presidente constitucional Arturo Illia.

Pero la historia ya ha dado su juicio.

Dr. ANSELMO MARINI

Ex Gobernador de la Prov. de Bs As. (1963 - 1966)

extraído de: www.historia.radicales.org.ar

y http://ricardobalbin.tripod.com/illia.htm

Velocidad de tortuga

Por Pepe Eliaschev.

Buenos Aires, 25 de junio de 2006. - La tortuga, animal lento, era el estigma de aquel gobierno que derrocaron hace 40 años. ¿Es antiguo pensar hoy en 1966? ¿Resulta una terapia piadosa e irremediablemente obsoleta descubrir en aquellas vilezas muchos de los vicios que hoy nos enceguecen?

El 28 de junio de 1966, un coronel y doce agentes de

En su minucioso y formidable “Último acto”, Emilio Gibaja cuenta los detalles sórdidos de aquella operación con la que nació la “revolución argentina”. En las horas de penumbra de aquel amanecer de espanto, las Fuerzas Armadas voltearon a un gobierno civil y entronizaron a Juan Onganía como dictador. Esa tarde, el diario que entonces manejaba el Ejército,

Casi nadie derramó lágrimas por aquel golpe. Enseguida supimos quiénes eran y qué querían esos oficiales idolatrados por Jacobo Timerman, Augusto Vandor y Jorge Abelardo Ramos, entre otros. Para los medios, los sindicatos y la izquierda política, el apacible gobierno radical era un miasma indefendible.

Las revistas golpistas publicaban caricaturas supuestamente denigrantes en las que Illia, que al ser derrocado tenía 64 años, era presentado como un enclenque octogenario dando de comer a las palomas de Plaza de Mayo.

La desocupación era inferior al 5 por ciento y al ser derrocado Illia casi la mitad de las provincias eran gobernadas por la oposición: había dos gobernadores peronistas, tres neo-peronistas, tres conservadores y dos desarrollistas. Las proscripciones políticas a comunistas y justicialistas, aplicadas por los militares y por Frondizi entre 1955 y 1963, habían sido levantadas ya en 1964.

Sin embargo, ya para comienzos de ese año se gestó y fue abortado un foco guerrillero castrista en Salta, aventura en la que Cuba y sobre todo Ernesto Guevara estaban muy involucrados. Los sindicatos peronistas, con su “plan de lucha”, se esforzaron por hacer irrespirable el clima social. Una foto de esa época, publicada ahora en Todo es Historia (junio 2006), cuenta el clima de manera inmejorable: se ve en ella a un vigilante de

Aleccionada parcialmente por la desgracia,

Aquella era “la hora de los hornos”, como pregonaban cineastas revolucionarios y foquistas empedernidos. En Madrid, Juan Perón, según relato de Tomás Eloy Martínez, “justificó, defendió y prohijó” el golpe militar. Es que, como agudamente señala Gregorio Caro Figueroa, la liquidación de la “ficción” democrática y constitucional todo lo justificaba, de izquierda a derecha.

Fascistas y marxistas se regocijaban de la melancólica salida del gobierno de un hombre echado con un pelotón de

La actualidad de aquel golpe es palpable.

Dentro de 72 horas, el miércoles 28, se evocarán los 40 años del inútil y premonitorio derrocamiento de un gobierno democrático. La noción de que solo los terremotos fundacionales fecundan mejores realidades trajo décadas de atraso y horrores. “La idea de refundar al país a partir del cataclismo se propagó como endemia” define Caro Figueroa.

¿No tendrá el Dr. Kirchner un breve momento este miércoles, para desagraviar en público al presidente Illia y compensar históricamente al menos una de las tantas falencias capitales del peronismo?

© pepe eliaschev

Columna publicada el diario Perfil, domingo 25 de junio de 2006

11.5.06

Acoso sexual y derecho penal

El Senado dio el día de ayer media sanción a un proyecto que incorpora el tipo penal de ‘acoso sexual’ en ámbitos laborales o académicos. El proyecto de autoría de Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra, modifica el artículo 149 bis del Código Penal y pune al que "abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación".

Rubén Figari en su obra “Delitos de índole sexual” (Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003, pág. 92) define al acoso sexual como “la solicitud o requerimiento de favores de índole sexual mediante el prevalimiento del autor respecto de una situación de superioridad de cualquier índole, anunciándole a la víctima males que tengan relación con sus expectativas legítimas en el ámbito relacional, funcional o de trabajo que lo une al sujeto activo y que puede traer sus consecuencias negativas si no accede a dichas pretensiones, pero excluye los contactos corporales, de allí su diferencia con el abuso sexual”.

El acoso sexual no tiene en nuestra legislación punitiva una figura autónoma, sino que su punición queda determinada por el tipo penal de coacción del actual segundo párrafo del artículo 149 bis del Código Penal que dice: “será reprimido … el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Algún sector de la doctrina iuspenalista afirma que el socialmente llamado ‘acoso sexual’ podría ser catalogado como una tentativa de abuso sexual, pero como bien enseña Figari el abuso sexual y el antiguo abuso deshonesto no admiten tentativa.

Con la sanción en Diputados de este proyecto se incorporaría al Código Penal una figura delictiva abierta, donde la determinación concreta del ‘requerimiento de carácter sexual’ queda librada al arbitrio de la magistratura o al azar interpretativo. La amplitud y vaguedad de este tipo delictivo, de gran actualidad publicitaria en sistemas judiciales de origen anglosajón, producirá en la práctica graves injusticias en ámbitos laborales, donde la simple acusación funcionará como ‘condenación social’, ya que generalmente por falta de elementos probatorios difícilmente pueda arribarse a una condena penal.

Considero, además, que criminalizar conductas –sin ninguna duda reprochables y deleznables- que pueden ser resueltas en el derecho privado o en el derecho laboral, además de ser prácticas actuales de nuestros parlamentos, son arduamente conciliables con nuestros principios constitucionales. Nuestros Estados Constitucionales de Derecho exigen que el sistema penal sea utilizado como último recurso frente a políticas públicas que efectivamente pueden solucionar conflictos sociales (principio de racionalidad).

De todas formas, el accionar de quien detentando superioridad ejerce insinuaciones de supuesto contenido sexual sobre sus dependientes, es una conducta que se encuentra contemplada –como ya vimos- en el actual art. 149 bis, como un delito contra la libertad individual. Especializar el tipo penal no sólo es de una inutilidad manifiesta sino además es sintomático de un discurso retrógrado que pretende imponer la concepción que el agravamiento de penas enmienda todos los problemas de una sociedad.

30.4.06

Richard Pueyrredón

Ricardo Honorio Pueyrredón

"Richard"

Nació el 7 de octubre de 1910

Hace algo más de diez años, el 23 de septiembre de 1995, en ocasión del cincuentenario de la muerte de Honorio Pueyrredón me correspondió el honor de hablar en nombre del Instituto Yrigoyeneano junto a la bóveda familiar y rodeado de los descendientes del prócer.

Sostuve entonces que hacer mención del ilustre apellido era referirse a

Ahora mismo, cuando despedimos de la vida terrena a uno de los vástagos de esa noble estirpe de los Pueyrredón, nada menos que al entrañable Richard aquél concepto adquiere singular vigencia.

Al hablar de Richard Pueyrredón hablo de

Porque Richard mamó desde el seno materno el sentimiento de argentinidad y de radicalismo que iluminaron y guiaron su largo derrotero de noventa y cinco años en nuestra tierra.

Tuve la distinción de su amistad sincera y simple. Así, tuve el privilegio de compartir largas charlas sobre la historia de

Richard contaba aquellas historias de lucha en defensa de la democracia y la libertad como quien cuenta anécdotas familiares y así era efectivamente...porque eso formaba parte de la vida cotidiana de su familia.

Tengo para mi inumerables consejos, lecciones, frases, máximas que quedaron grabadas en mi memoria como fruto de aquellas conversaciones a las que solía asomarse con amorosa discreción su entrañable Elenita - que lo precedió en el camino celestial - para ofrecer un café y algo dulce para matizar. Seguro aparecía verborrágica e hiperactiva Gloria para sumar su visión femenina de militante comprometida y hasta se podía hablar unas palabras de música con César "Banana"...Estar allí era sentirse "en casa"...

Inolvidable será el recuerdo de su devoción filial por Honorio el ilustre Canciller que retiró la delegación argentina de

De aquel episodio guardo un recuerdo que merece compartirse...Richard contaba que tenía ocho años cuando su padre regresó de esas extraordinarias jornadas de Ginebra y en su casona de la calle Juncal y Cerrito una multitud esperaba la llegada del Canciller. Y también se hizo presente nada menos que Yrigoyen, quien junto con Pueyrredón salió al balcón de la casa a saludar a los presentes que vivaban al gobierno que había defendido el honor nacional y mantenido una actitud de firme principismo en el cocierto internacional y contra todo lo que sostienen historiadores y biógrafos...Yrigoyen habló desde allí a la muchedumbre!!

Cuántos recuerdos...la estancia en Washington cuando Honorio fue embajador de Alvear; la campaña por la gobernación bonaerense en 1931 cuando aceptó la nominación diciendo "no acepto, acato"; la presidencia de

Y la hermandad con Ricardo Balbín! Y con Larralde! A Richard le tocó acompañar a ambos en distintas campañas, algunas como candidato también - aunque nunca fue electo legislador -pero las más de las veces como creativo y publicista...y nunca cobró, aunque la situación lo exigiera...nunca fue acreedor de su partido y de su causa!

Richard fue un testigo privilegiado de hechos y circunstancias trascendentales de nuestra historia. Y afortunadamente fue cronista de muchas de ellas.

Don Arturo Illia como presidente le encomendó la embajada en Canadá y además llevarle una carta al presidente Kennedy anunciándole que cumpliría su promesa de campaña y anularía los contratos petroleros lesivos del interés nacional.

Y Raúl Alfonsín le encargó el ceremonial de la presidencia al "cajetilla". Y desde allí asistió al milagro de la reconstrucción artesanal de la democracia, día a día...Y vivió las visitas de los principales jefes de Estado y de gobierno del mundo, la paz definitiva con Chile, el juicio a las juntas militares de la dictadura, los alzamientos carapintadas, los trece paros de

Su recuerdo permanecerá inalterable en el corazón y la mente de todos cuantos los conocieron y lo amaron, porque era imposible lo primero sin lo segundo. Todo aquel que llegara a conocerlo iba a amarlo por la sencillez de su espíritu y la grandeza de su corazón, fuerte, que resistió mucho la desgracia, la pérdida, pero que latió con tanta fuerza que mantiene viva la llama de la amistad y la admiración de todos los que quedamos en este mundo.

Diego Barovero

3.4.06

Yrigoyen: el primer presidente de la democracia

Por Matías Bailone. Instituto Nacional Yrigoyeneano.

El 2 de abril de 2006 se cumplen noventa años del triunfo electoral de

Habiendo obtenido más de 370.000 votos, es decir casi el 49% de los votos válidamente emitidos, la fórmula radical se alzaba ganadora aquel 2 de abril de 1916 con 152 electores. El 20 de julio siguiente el Colegio Electoral designó la fórmula del Dr. Hipólito Yrigoyen y del Dr. Pelagio B. Luna como Presidente y Vice de

Así se terminaba con una democracia formal que había retrasado con sus prácticas deleznables y sus intereses de clase con el programa de gobierno que establecía

La llegada al poder del líder radical se había iniciado con el abstencionismo durante los procesos eleccionarios plagados de ilegalidades, donde las prácticas corruptas del antiguo régimen impedían el ejercicio del sufragio libre y secreto. El radicalismo luchó contra esa praxis electoral hasta llegar a

El Radicalismo de Santa Fe había organizado antes de las elecciones presidenciales una marcha multitudinaria donde cada ciudadano llevara brazo en alto su libreta de enrolamiento, denostando una de las prácticas más comunes del régimen imperante: la compra de libretas a los peones rurales el día de las elecciones.

El régimen gobernante compuesto por la oligarquía, que ya no era liberal e ilustrada como la decimonónica, dio muestras de apertura cuando el Presidente Roque Saenz Peña convoca a Yrigoyen para un diálogo político. De aquel encuentro surge el código electoral que lleva el nombre del primero, y que habilita la instancia para que Yrigoyen, siendo el paladín de la democracia representativa, llegue a ocupar

No fue fácil el camino que lo llevó a

El 12 de Octubre Yrigoyen asumía las altas responsabilidades para las cuales se había preparado, y a las cuales terminó por ofrendar en holocausto de civismo su propia vida. Ese mismo día moría el cantor Gabino Ezeiza, que había sido símbolo del viejo radicalismo, de las luchas de Alem y de

La obra de gobierno yrigoyeneana podría ilustrarse con algunos de sus logros, como

El escritor Eduardo Mallea recuerda el triunfo de Yrigoyen de esta forma: "Sobrevino un estado de pureza cívica, una gran seriedad de conciencia culminó en 1916 con el advenimiento de un gobierno austero y popular… era una gran necesidad civil de decencia contra muchos años de explotación y de fraude." (Mallea, Eduardo: 'El sayal y la púrpura', Losada, 1941)

Nicolás Repetto el hombre del socialismo dijo del Presidente Yrigoyen el 5 de julio de 1933 en

El INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO que viene rescatando, estudiando y divulgando la obra y el legado del Dr. Hipólito Yrigoyen desde 1948, fue elevado a la categoría de Instituto Nacional dependiente de

22.3.06

20.3.06

"SOMOS DERECHOS Y HUMANOS"

Por Rubén Morales

A 30 años del golpe militar de 1976, presentamos por primera vez en internet- una reseña de la publicidad oficial durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983)

VER ARTÍCULO COMPLETO

19.3.06

Semblanza de Sergio Karakachoff

Nuestro compañero Sergio Karakachoff desde siempre sintió este compromiso y lo asumió totalmente. Para ello puso al servicio de la causa de los desposeídos y la liberación de la Patria sus mejores armas: su aguda inteligencia y una férrea voluntad militante. Quienes militamos a su lado sabemos que con la palabra, el gesto o la sonrisa, tenía el don de llegar a lo más profundo, de captar el contenido del pensamiento y de elaborar vertiginosamente una respuesta. En otra persona, quizás estas virtudes se hubiesen perdido o agotado en la experiencia personal, pero en él sirvió para transmitirlos, dejando permanentes enseñanzas a quienes lo rodeábamos. Porque Sergio, al entender cabalmente nuestra ideología, entendía perfectamente la necesidad de nuestra organización, de la discusión colectiva, y aportaba todo de sí para mejorarla y enriquecería. Era un compañero orgánico y disciplinado que, a pesar de estar en los niveles de dirección, mantenía la frescura de los primeros pasos. Esta actitud le permitió ganarse el respeto de todos y poseer una capacidad creativa indispensable para una organización como la nuestra. Como todo militante cumplió distintas etapas que, en caso particular, están signadas por una nota común: en todas ellas se destacó por su gran madurez de razonamiento.

En la universidad y en el radicalismo dejó huellas por las cuales se puede transitar con claridad. Frecuentemente se mide a los hombres a su muerte por el dolor que causa su desaparición entre los allegados, amigos y familiares. Queremos, en este caso, dejar de lado el profundo sentimiento de quienes lo conocieron o estuvieron a su lado con los suyos -lo que es obvio- y mantener la imagen que nos da la verdadera talla de nuestro compañero: el respeto de sus adversarios y el temor de sus enemigos. Una vida comprometida necesariamente implica la permanente toma de posiciones: o se lucha por una educación al servicio del pueblo y sus necesidades o se avala la educación, supuestamente neutra, elitista y aristocratizante, o se trabaja por un radicalismo militante que de respuestas a las aspiraciones del pueblo o se lo deja morir lentamente sabiendo que con él se muere una posibilidad real de aportar en la lucha por la liberación de la Patria. En la Universidad o en el Partido estas definiciones tuvieron en Sergio a un abanderado, no a un crítico meramente reflexivo sino a una voz sonora, clara y arriesgada, que impone respeto entre sus adversarios y temor entre sus enemigos..... los enemigos del pueblo. En su vida privada y profesional también fue un ejemplo - como no podía ser de otra manera - porque los revolucionarios no dividen su vida en partes. Fue un fiel defensor de los derechos humanos en cada ocasión que le tocó actuar como ahogado, prefiriendo arriesgar su seguridad personal antes que violentar su conciencia. Compañeros: para un militante no hay nada que produzca mayor satisfacción que tener conciencia de por qué y para qué se lucha Esta conciencia es la que renueva las fuerzas y da voluntad para seguir.

Sergio Karakachoff sabía para qué vivía y también sabía para qué moría. Este no es un simple consuelo; es la reafirmación de que vale la pena correr el riesgo cuando hay un profundo convencimiento. Su vida ejemplar como militante del radicalismo es la que debe perdurar en nuestra memoria. Su voz en las asambleas, su palabra en las reuniones es la que seguirá oyendo mientras viva un militante de la Juventud Radical. Ya hemos asumido un compromiso militante; la muerte de Sergio lo fortalece y renueva. Si él viviera nos diría como el poeta: ... ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido Compañeros: se ha producido el primer "ruido", no debemos bajar los brazos.

FEDERICO T. M. STORANI

Septiembre de 1976

Publicado en el periódico "En Lucha"

Los radicales y los DDHH

Por Gustavo Aramburu

Por Gustavo AramburuSeguramente el Oficialismo aprovechara el 30 aniversario del golpe militar, para reiterar su mensaje de que es el único e incomparable adalid en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la dictadura. Esto no es nuevo el peronismo y algunas fuerzas de izquierda se han apropiado de este tema, en ellos se monopoliza la lucha y los mártires. Entiendo es una falsedad histórica que quienes militamos en las filas del radicalismo debemos atacar con convicción.

Nuestra Obra

El 20 de setiembre de 1984, en

Fueron 50 mil fojas que describieron las peores formas del terrorismo de Estado: la violación del derecho a la vida, la estimación inicial de 8.960 desaparecidos, el secuestro de bebés, las torturas, la existencia de 340 centros clandestinos de detención, el entierro de cadáveres en fosas comunes, sin identificación.

Raul Alfonsín no quiso esperar: en el quinto día de iniciada su Presidencia —luego del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983— firmó el decreto 187, que creó la comisión para investigar "las gravísimas violaciones a los derechos humanos"; recopilar "denuncias y pruebas" para remitirlas a los jueces; y tratar de averiguar "el destino de las personas desaparecidas". "Alfonsín pensó en los derechos humanos como una verdadera política de Estado..

A poco de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que había dispuesto el general Reynaldo Bignone, el último presidente de facto. Sin ese paso, "el juicio a las juntas hubiera sido imposible, porque los acusados se hubieran acogido a la ley más benigna", explica Rabossi, primer subsecretario de Derechos Humanos de la era democrática.

Es bueno aclarar que el peronismo a travez de su candidato Luder se habia manifestado en desacuerdo con la posibilidad de derogar la autoamnistia.

El juicio a las Juntas fue la decisión politica del Dr. Raul Alfonsin , fiel a sus convicciones y respetando contra viento y marea la voluntad y el clamor popular de justicia, hecho que en el mundo se lo compara y hasta mejor considera con los juicios de Nuremberg.

Nuestros mártires

Me permito remitir a los antecedentes y piezas documentales de

El Gobierno de Argentina, por cablegrama de 22 de octubre de 1976 informó a

El diputado Mario Abel Amaya fue también detenido el 17 de agosto de 1976 en su domicilio de Trelew, provincia de Chubut y siguió las mismas alternativas de mi detención hasta que fuimos trasladados el 11 de setiembre de 1976 en un avión naval desde Bahía Blanca hasta

La comunicación del Gobierno argentino, señala que “el doctor Solari Irigoyen se halla detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1831/76 en razón de estar vinculado a actividades subversivas.” Queremos recordar a Uds. que el doctor Solari Irigoyen y su colega, el doctor Mario Abel Amaya, fallecido en prisión, fueron víctimas de un secuestro no investigado y cayos responsables siguen sin castigo. Pasaron posteriormente a la situación de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo que evidencia no tener causa ni proceso, en virtud del estado de sitio.

Copia del Certificado del Poder Judicial de

CERTIFICO: En cuanto ha lugar en derecho que el Doctor Dr. Hipólito Eduardo SOLARI YRIGOYEN, no se encuentra procesado en ninguna causa en trámite ante este Juzgado; que este Juzgado no ha requerido ni tiene interés en su detención y que no existe impedimento en el Tribunal para que salga del país. A mayor abundamiento, se hace constar que el nombrado profesional fue indagado en los términos del artículo doscientos treinta y seis, segundo apartado, del Código de Procedimientos en lo Criminal, en la causa No. 378, folio 183, año 1976, caratulado: ‘Sumario instruido en averiguación presunta infracción a

El señor Hipólito Solari Yrigoyen desde su exilio declara:

1) Nunca fui “secuestrado por grupos no identificados”. Fui detenido el 17 de agosto de 1976 en un operativo militar ordenado por el jefe de seguridad y 2º jefe del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, y ejecutado en el Área 536, con asiento en Trelew. Fui detenido en mi domicilio de Puerto Madryn, provincia de Chubut, por militares uniformados que luego saquearon mi casa y volaron mi automóvil.

2) No es cierto que fuera “liberado por autoridades policiales el 30 de agosto de

El Ruso

Poco después del Golpe del `76, Karakachoff tuvo que instalarse en Buenos Aires por precaución. Estaba amenazado de muerte y sin posibilidad de atender su estudio.

Incómodo en

Sergio fue secuestrado y asesinado el 10 de septiembre de 1976 por organismos paramilitares durante la última Dictadura Militar. "...El secuestro tuvo características espectaculares. Fueron a buscar a Mariné (esposa de Sergio) a la guardería platense donde llevaba a las nenas, luego trataron de ubicar a Karakachoff en su estudio, y finalmente, se descolgaron en la casa de Teruggi. A las 10 de la noche, el grupo de tareas se fue de la casa llevándose a Teruggi y Karakachoff. Unas cinco horas después lo fusilaron a itakazos..."

En honor a la gesta historica en materia de derechos humanos del Dr. Alfonsin, a la memoria del Petiso Amaya y del Ruso, los radicales debemos honrar la verdad historica en este aniversario.

Quizas el mejor mensaje a futuro pueda ser la necesidad de oponerse al autoritarismo, a las voluntades hegemonicas y el rechazo del dialogo y del disenso como herramienta democratica

Puede ser que sí, pero al más incrédulo de estas concepciones, le afirmo: Si se esperan las ruinas, en las ruinas encontrarán una bandera

No se realizará el país sino sobre la base de la unión de los argentinos

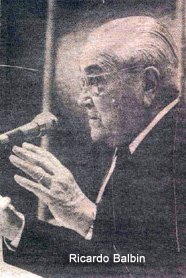

Ricardo BALBIN 16/3/76

La Depuración como profilaxis moral sobre las supervivencias del terrorismo en la Argentina

(fragmento)

www.er-saguier.org

Es llamativa y doblemente sugestiva la ausencia de instrumentos de depuración para con otras esferas de la labor pública duramente golpeada por el terror, tales como el periodismo, la educación, la religión y sus Iglesias, los colegios profesionales, las editoriales y las instituciones culturales en general. En Francia, durante la posguerra, para eliminar los rastros de las experiencias colaboracionistas en el plano cultural se instrumentaron numerosas medidas, que rayaron desde los simples traslados administrativos, pasando por las interdicciones y suspensiones en actividades profesionales, las exoneraciones, la privación de derechos cívicos, llegando incluso hasta los encarcelamientos (Maurras), las condenas a muerte (Drieu de la Rochelle, Rebatet), y los juicios sumarisimos (Robert Brasillach, Paul Chack, Georges Suarez).

En nuestro país, por el contrario, los colaboracionistas en el plano de la cultura resultaron totalmente impunes, al extremo de haber sido algunos de ellos paradojalmente invitados a eventos internacionales para debatir el terrorismo de estado justamente con los exilados que lo sufrieron en carne propia, como ocurrió en el Coloquio de Maryland (1984), implicando esta inmunidad ser mucho más negativo haber resistido a los regímenes autoritario-terroristas que el haberlos combatido. Desde el advenimiento de esa larga etapa de "noche y niebla" --que fue primero la Revolución Argentina (1966), seguida tras el interregno primaveral del Camporismo (1973-1974) por la gestión presidencial de Isabel Martínez de Perón, con la Misión Ivanissevich en el Ministerio de Educación y la Intervención Otalagano en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y más luego por la gestión del denominado Proceso (1976-83)-- el régimen autoritario-terrorista fue induciendo la concreción de diferentes prácticas colaboracionistas a multiples instituciones culturales, entre ellas las iglesias, las universidades públicas y privadas, las Academias Nacionales, las editoriales y los colegios profesionales. Por cierto, la prensa diaria y semanal fue la gran víctima. Con relación a la gran prensa, cabe especificar el criminal mutismo guardado y nunca indemnizado acerca de los numerosisimos Habeas Corpus presentados y rechazados, cuando es bien sabido que dichos diarios siempre contaron con cronistas judiciales de guardia permanente en los Tribunales. Asimismo, debe destacarse el ferviente rol colaboracionista -- aunque no el único-- desplegado por ciertos diarios como Nueva Provincia y Convicción. Y en cuanto a las Academias Nacionales, entre todas ellas se destacó el activo rol

cumplido por la Academia Nacional de la Historia. A pedido del entonces Ministro de Educacion Juan Llerena Amadeo, la Academia Nacional de la Historia --en su afán totalitario de pretender imponer una historia oficial-- emitió en mayo de 1980 un dictámen acerca de cómo debe ser la enseñanza de la historia en la educación argentina. El contenido de dicho Dictámen, a juzgar por un numeroso grupo de historiadores democráticos (Viñas, Pomer, Bayer, Chávez, Terán, Bonaudo, etc.) entraba "...en contradicción con los principios de la Constitución, constituye una resignación colectiva de los principios más primordiales de toda vida académica, agravia nuestras libertades de pensamiento y de cátedra, atenta contra la integridad de la ciencia, menoscaba el prestigio y vulnera la representatividad de esa corporación, desborda su competencia, expone su autonomía, su inmunidad y pluralismo y compromete a sus futuros miembros".

Amen de dicho cuestionado Dictámen, la Academia Nacional de la Historia colaboró también en la operación de maquillaje del régimen autoritario-terrorista, al ofrecerle reiteradamente tribuna a sus líderes más notorios, habiendo invitado en septiembre de 1977 al entonces Comandante en Jefe de la Armada Almte. Eduardo Emilio Massera, para inaugurar una exposición historica en su sede central; en Noviembre de 1979 al entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindeguy para pronunciar el discurso inauguratorio del Congreso Nacional de la Historia de la Conquista del Desierto celebrado en Gral. Roca (Rio Negro); y el 13 de Octubre de 1980 al entonces Intendente Municipal Brig, Osvaldo Cacciatore, para presidir la inauguración del VI Congreso Internacional de Historia de América. No conformes con esta última invitación, la Mesa Directiva de la Academia Nacional de la Historia, su Presidente Enrique Barba y numerosos académicos de número decidieron visitar colectivamente al entonces Presidente de facto Gral. Jorge Rafael Videla, con la excusa de acompañar a los invitados extranjeros pertenecientes a distintas Academias Nacionales de Historia del continente, evento profusamente publicitado por la prensa diaria.

Frente a tan activa colaboración cosmética con el régimen autoritario-terrorista, por parte de una intelectualidad pública y estatalmente laureada, cabe preguntarse ¿acaso el talento y la ilustración canonizados excusan de sus responsabilidades políticas a los historiadores que colaboraron con dicho Régimen? En el caso de Francia, durante la Posguerra, el Gral. De Gaulle estimo que "...cuanto más grande era el artista, más poderosa se suponía que era su influencia".3 Por ende, para De Gaulle, ser escritor no podía convertirse en excusa, "...porque en las letras como en todo, el talento es un título de responsabilidad".

PUBLICADO EN SAGUIER, EDUARDO: "UN DEBATE INCONCLUSO EN AMÉRICA LATINA", tomo I, capítulo 10. Ver capítulo entero con sus respectivas notas.

Exilio Intelectual como Resistencia Política contra el Terrorismo de Estado

1. El Exilio Intelectual como Resistencia Política contra el Terrorismo de Estado.

voces de su pueblo ni respiran sus penas y alivios? Puede pronosticarse que pasarán de la indignación a la melancolía, de la desesperación a la nostalgia, y que sus libros sufrirán inexorablemente, una vez agotado el tesoro de la memoria, por un alejamiento cada vez menos tolerable. Sus textos, desprovistos de lectores y de sentido, recorrerán un arco que empezará elevándose en el orgullo y la certeza y que terminará abatido en la insignificancia y la duda".

PUBLICADO EN SAGUIER, EDUARDO: "UN DEBATE INCONCLUSO EN AMÉRICA LATINA", tomo I, capítulo 10. Ver capítulo entero con sus respectivas notas.

La palabra de Balbín que trató de frenar el Golpe de Estado de 1976

Eran horas aciagas que presagiaban la catástrofe que se iniciaría en el país el 24 de Marzo de 1976, la palabra de un hombre de la política no podían causar menos expectativa. Ricardo Balbín apeló a la conciencia civil de los protagonistas del momento, de pacificar la guerrilla que se cernía sobre el país y producía sangre y desasosiego, de no contar con los últimos cinco segundos antes de la muerte: porque a veces los incurables no tienen cura. Sin embargo su palabra no fue escuchada, fue silenciada con las botas militares de la madrugada del 24, y así se inauguró el período de terror más funesto de la historia argentina.

El llamado PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL contó con una estructura decisional y táctica semejante a la llamada 'solución final' que apresuró el fin del nazismo alemán. El genocidio que se llevó a cabo desde el Estado Argentino en el período 1976 - 1983 fue juzgado con el retorno democrático con una audacia sin precedentes en el mundo occidental por el gobierno radical del Dr. Raúl Alfonsín.

Aquí se puede leer el discurso del Dr. Ricardo Balbín el 16 de marzo de 1976.

Página web sobre Derechos Humanos

13.3.06

Juicio político y responsabilidad política

I. El juicio político que culminó con la destitución de Aníbal Ibarra, constituye un mojón histórico inolvidable respecto del funcionamiento de un Estado Constitucional de derecho, en donde el erróneo argumento de la existencia de un "golpe de Estado institucional" —utilizado por la defensa del ex Jefe de Gobierno de forma reiterada— no encuentra ningún sustento fáctico o jurídico donde fundarse.

Si la tramitación del juicio de responsabilidad política hubiera sido un "golpe institucional", los fiscales serían unos "acusadores golpistas", la Sala Juzgadora sería un "tribunal golpista", el Presidente de la Sala sería un "Presidente golpista", y lo que es peor aún, el acusado hubiera consentido con su participación un "proceso golpista". La falacia argumental queda evidenciada en la medida que —dentro de la misma lógica de razonamiento— como argumento opuesto se podría sostener que la evitable muerte de 194 personas debido al incumplimiento del Jefe de Gobierno de sus obligaciones constitucionales sería equiparable al terrorismo de Estado.

La destitución de un Jefe de Gobierno no genera ninguna ruptura institucional, puesto que durante la suspensión del funcionario acusado, dicho cargo fue ejercido por el Vicejefe de Gobierno —quien fue electo en la misma fórmula y bajo el mismo programa de gobierno— sin que esto significara una mengua en la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, ante la destitución, la asunción del Vicejefe de Gobierno no sólo salda constitucionalmente la acefalía que produce dicha resolución, sino que garantiza la continuidad de una gestión dentro de los términos constitucionales previstos para el mandato.

La decisión que resolvió la destitución fue adoptada por una mayoría agravada compuesta por el macrismo, el arismo, dos vertientes de la izquierda, el radicalismo alfonsinista disidente y el kirchnerismo. Esto demuestra una contundente pluralidad política que elimina cualquier duda sobre la legitimidad del fallo de la Sala Juzgadora. "Cuando todos se equivocan todos tienen razón", le respondió alguna vez Mitre a Roca; quizás un camino político idóneo, hubiera sido realizar una sincera introspección sobre los motivos de una tragedia que arrojó 194 muertos (de un promedio de edad de veintiún años), en vez de lanzar diatribas de impacto mediático que dañan la institucionalidad. Como bien sostuvo el Legislador Helio Rebot (en un voto que seguramente constituirá una pieza histórica por su contundencia y valentía): "no se puede denunciar el canibalismo y luego convertirse en caníbal".

II. Durante el proceso no se violó la garantía del juez natural.

El art. 94 de la CCABA, a diferencia de lo que establece el art. 123 de la CCABA, no prevé expresamente que si durante la tramitación del juicio de responsabilidad política los legisladores concluyen con su mandato, éstos continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso.

Esta opción lexica-normativa no puede asimilarse a una laguna que deba ser subsanada por la interpretación constitucional analógica, por cuanto trasunta una voluntad diferenciada del Convencional Constituyente de 1996, respecto de dos órganos constitucionales distintos facultados para enjuiciar a sujetos constitucionales distintos.

El art. 93 de la CCABA, establece una Sala Juzgadora integrada plenamente por representantes directos del Pueblo (a diferencia de lo que sucede con el Jurado de Enjuiciamiento), en donde prevalece —a la hora de ejercer la función de juzgar— la legitimidad política real y actual sobre la representación política pretérita.

Esto no atenta contra la garantía del juez natural, en la medida en que dicha garantía no alude a la persona física del juez (órgano-individuo), sino al "tribunal" u "órgano judicial" (órgano-institución) y que el derecho judicial de la Corte Suprema ha sostenido que ésta no se viola cuando nuevos jueces entran a integrar un tribunal que está conociendo una causa, a raíz de la ampliación del número de sus miembros (1).

III. Durante el proceso no se violó la garantía de defensa en juicio del Jefe de Gobierno destituido

En la tramitación del juicio por responsabilidad política ante la Sala Juzgadora, Aníbal Ibarra pudo (en los términos de las exigencias establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el "Caso del Tribunal Constitucional —Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo vs. Perú—") participar sin ninguna clase de obstáculos formales o sustanciales en todas las audiencias del plenario, ofrecer y producir toda clase de prueba, interrogar a los testigos de cargo, contar con asistencia letrada con participación directa en el plenario (a diferencia de los fiscales que no contaron con dicha facultad) y alegar por su absolución por sí y por intermedio de sus abogados sin ninguna clase de interdicciones. Sin embargo se observó de su parte, un reprochable abuso de derecho, por cuanto (tal como surge de la prueba testimonial producida en la Sesión del día 25 de enero de 2006) quedó demostrado que se reunió en su domicilio constituido, con personas que estaban en relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que eran testigos de cargo, con la finalidad de instruirlos respecto de su testimonio a efectos de verse favorecido más allá de la verdad material que los mismos pudieran aportar.

IV. El cargo por el cual se lo destituyó a Aníbal Ibarra, fue el mal desempeño en ejercicio del eficaz poder de policía que como obligación del Poder Ejecutivo instituye la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En general, respecto del sistema de control, habilitaciones y verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, en torno a la tragedia acaecida el día 30 de diciembre de 2004.

Las principales pruebas que acreditaron la imputación fueron: a) la modificación esquizofrénica del área de habilitaciones y verificaciones que se tradujo en a`) una total omisión de control por un período de cuatro meses, a``) un sistema concentrado en funcionarios políticos directos que definían por "handy" si clausuraban o no un local; b) las veintiún alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sobre las condiciones de los locales bailables; c) las dos Resoluciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las condiciones de los locales bailables que nunca fueron contestadas por el Ejecutivo local; d) dos alertas institucionales de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre las condiciones de los geriátricos y los hoteles contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; e) los argumentos aportados por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la causa "Chabán, Omar", en donde se establece que al momento de la consumación de la tragedia existía la normativa suficiente para ejercer el poder de policía en forma eficaz, y que eso demostrado con el dictado de los DNU N° 1 y 2 del año 2005, por cuanto de sus fundamentos surge claramente la existencia de una normativa previa que obligaba a los locales bailables clase "C" a solicitar autorización previa para realiza recitales o conciertos y que era obligatorio para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controlar que dichos locales reunieran las condiciones de seguridad pertinentes; e) el informe sobre la situación en que se encontraba la Dirección General de Habilitaciones y Permisos solicitado por Juan José Alvarez con carácter previo al comienzo de su gestión (con fecha de corte al día 7 de enero de 2005) a la Auditoría General del cual surge como conclusión general que "un organismo sin continuidad organizacional, sin visión ni misión definidas estratégicamente, sin una rendición de cuentas de la gestión real a la ciudadanía y sin un procedimiento claro y de aplicación general a todos los trámites no podrá realizar una gestión eficiente, eficaz y económica".

V. En el marco de una teoría general de la delegación, tanto de naturaleza legislativa como administrativa, el sujeto delegante que titulariza la facultad u obligación mantiene su responsabilidad política por los actos que ejecute el sujeto delegado. Por este motivo, puede en cualquier momento retomar el pleno ejercicio de su facultad y debe ejercer controles periódicos respecto de la eficacia de la gestión del delegado. De lo contrario, bastaría una simple delegación de funciones, para que un órgano elegido por el Pueblo para cumplir con determinadas obligaciones constitucionales, se convirtiera en un sujeto irresponsable de todas las decisiones políticas que se adopten durante su mandato.

La responsabilidad política imputada a Aníbal Ibarra, se afincó en el desarrollo y construcción de la política arquitectónica en materia de poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no supone una mera discrepancia con la política agonal ejercida durante su gestión. No se trató de evaluar su lucha por alcanzar el poder, mantenerlo o preservarlo. No se intentó ser hostil u opositor a sus políticas públicas. El mal desempeño imputado al acusado, implica una valoración político-institucional no partidaria de sus actos y omisiones, teniendo a la vista los resultados dañosos y las consecuencias graves de aquel obrar para las instituciones, para la confianza pública que los habitantes debieran tener en los funcionarios y para el sistema de derechos fundamentales y derechos humanos (2).

Como bien lo graficó la Legisladora Florencia Polimeni (en un conmovedor y brillante voto) invocando una clásica trilogía cinematográfica que habla por sí sola, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires —aún delegando—, el que siempre ordena políticamente es el Jefe de Gobierno (aunque no lo haga bajo las formalidades administrativas), y por este motivo, debe asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.

VI. El establecimiento de la pertinente responsabilidad política, permite que la respuesta de un Estado constitucional de derecho, configure un intento de atenuar el sufrimiento ante la existencia de un dolor irreparable como lo es la pérdida de un ser querido (especialmente si se trata de un hijo). En este sentido, el magistrado Cançado Trindade —en el caso "Bulacio c. Argentina"— sostuvo: "mientras que la persona que pierde su cónyuge se torna viudo o viuda, el que pierde el padre o la madre se torna huérfano, los idiomas (con excepción del hebreo) no tienen un término correspondiente para el padre o la madre que pierde su hijo o hija. La única calificación (en hebreo) de esta situación traduce 'la idea de abatimiento del alma' (...). Este vacío semántico se debe a la intensidad del dolor, que hace con que los idiomas eviten nominarlo; hay situaciones de tan intenso e insoportable dolor que simplemente 'no tienen nominación' (...). Es como si nadie se atreviera a caracterizar la condición de la persona que las padezca. En el marco conceptual de lo que se llama —quizás inadecuadamente— 'reparaciones', estamos ante un daño verdaderamente irreparable (...). En circunstancias como las aquí consideradas —entre otras tantas—, las reparaciones por violaciones de los derechos humanos proporcionan a los victimados tan solo los medios para atenuar su sufrimiento, tornándolo menos insoportable, quizá soportable".

Cuando de la verdad histórica en torno a la responsabilidad política se trata, no existen ni izquierdas ni derechas, sino la dilucidación de las razones y de los culpables que generaron un sistema ineficiente, el cual basado en una constante "anomia boba", se transformó en la pérdida de la vida, la salud y la integridad física y psíquica de víctimas inocentes (3). Era un mecanismo, en donde la falta de control y la impunidad, conformaban el marco cultural que posibilitaba a la noche de la Ciudad de Buenos Aires ofrecer sus dones (4).

Como emotivamente sostuvo Helio Rebot, dilucidar la responsabilidad política de Aníbal Ibarra mediante la institucionalidad del juicio político, reinvindicó el significante de nuestros hijos, el de los hijos de nuestros hijos y el de los hijos de Cromagnon; porque en la construcción del imaginario simbólico, a partir del cual se constituyen los lazos existenciales de una sociedad democrática, todos perdimos un hijo la trágica noche del 30 de diciembre de 2004.

(1) Ver BIDART CAMPOS, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", t. II-A, p. 43, Ediar, Argentina, 2003.

(2) Del voto del Legislador Facundo Di Filippo.

(3) Del voto del Legislador Facundo Di Filippo.

(4) Del voto del Legislador Héctor Bidonde.